7月27日、CSV開発機構の2022年の初回となる全体セッションがオンラインで開催されました。コロナ禍で不透明さを増す社会に対して、どのように共有価値の創造を推進するのか、新たな視座はどこに求めれば良いのか。

前半は、東京大学先端科学研究センターの13代センター長を務めた神崎亮平教授(生命知能システム分野)、後半は新技術のプレゼンテーションとして、株式会社GF技研の梅津健児氏(代表取締役)にお話しいただきました。

自然と共存する理性と感性の科学技術を求めて

~Human-centered から Nature-centeredへの視座の転回~

神崎 亮平氏

(東京大学 先端科学技術研究センター生命知能システム分野 教授)

神埼氏は昆虫の神経行動学の研究などで知られており、バイオミメティクスの分野でも活躍。昆虫の神経節や脳を利用した衝突回避ロボットを民間企業と開発するなど、さまざまな活動に取り組んでいる。

2016年から2021年まで第13代東大先端研センター長として、最先端の科学に「感性」を持ち込む方向への舵取りを務めた。2018年にはリビングラボを設置、現在は22の自治体・機関と包括連携協定を結ぶ。科学と感性が融合した先にあるのは、よりサステナブルな学問のあり方だ。それはこれからのCSV開発機構の活動にも多くの示唆を与えてくれるだろう。

先端科学研究センターとは

そもそも先端研は1921年設立の航空研究所にルーツがある。航空宇宙技術の研究開発部門は後に独立しJAXAとなったが、残った工学領域の組織が改組を重ね、1987年に先端研として設立された。民間企業の研究部門の構成を参考に組織されており、「学際性」「国際性」「公開性」「流動性」をモットーに掲げている。インフラが整っていることもあって優れた研究者が集まるが、その種類が非常に多様であるという特徴がある。バリアフリーも整備されているため、身体障害者の当事者研究も盛んだ。

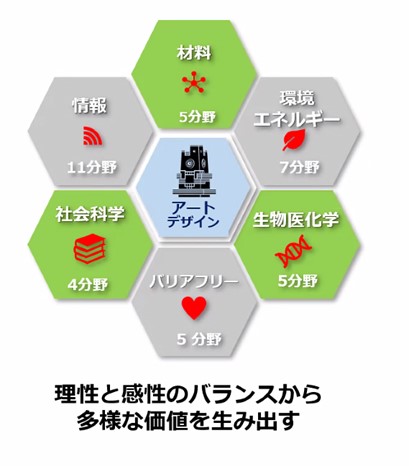

また、組織が縦割りではないため、さまざまな研究が横断的に行われるのがユニークな特徴だという。「情報」「社会科学」「バリアフリー」「材料」「環境・エネルギー」「生物医化学」の6つの分野があり、それぞれで先端的な研究に取り組む一方、大きな社会課題に対してはセンター長権限で、横断的、統合的な研究体制やプロジェクトを組織することもできるという。

リビングラボを設置し、地域連携を強めている点も近年の大きな特徴だ。リビングラボとは、生活に近いところで新しい技術や商品、サービスなどの実証実験を行う「場」で、まちづくりや地方創生、企業の商品開発などで採られる手法のひとつ。先端研では「地域共創リビングラボ」として設置され、22の自治体・機関と包括連携協定を締結。地域の課題解決や、科学技術の社会還元、社会実装を目指して活動を展開している。また、自治体職員を「産学官連携協力員」として受け入れる人材交流も行っている。

先端研がこのように地域の活性化に取り込むことについて、神埼氏は次のように述べている。 「広い分野にまたがって、さまざまな研究が行われているから、地方から相談がたくさん来るようになりました。しかし、ひとつの技術だけで何か一緒にやろうとしても、破綻してしまいがちです。だから包括連携協定を結んで、いろいろな技術、研究を巻き込んで継続的にやっていこうとしています。通常、時間的にも空間的にも離れた領域の研究者が一緒に研究するのは極めて難しいものですが、それをひとつの研究所でまとめて実現しているのが、先端研の強みであり特徴かと思います」

科学の理性が感性と融合するとき

神埼氏は、こうした先端研の活動に「感性」を融合させる目的で、2021年4月「先端アートデザイン分野(AAD)」を開設した。これはその他の6つの領域すべてに関わる「自然中心主義への視座の転回」であると神埼氏は言う。

背景にあるのは、大きな社会構造の変革に対し、人間中主義的な科学でアプローチする依然変わらぬ姿勢への疑問だ。社会構造の変革とは、資本集約型の社会から知識集約型へのパラダイム・シフトや、気候変動、エネルギー問題、自然災害などのグローバルな課題の顕在化などを指す。また、「一人ひとりの多様な幸せの実現」が求められるようになるなど、個人の幸せも今までとは異なったものになった。

これに対し、政府の第6期イノベーション基本計画(2021年度)で、AI、バイオテクノロジー、量子技術、宇宙・海洋など8項目のテーマを設定したうえで、文理融合も提唱されるなど、アカデミズムのあり方にも変化が求められるようになったが、「我々から見ると、今までと同じように進んでいるようにしか見えない」と神埼氏。

「こういう方向性を見ると、やはり16世紀から続く、西洋の人間中心主義的な科学と変わらないと思います。西洋科学は、人と自然を切り離し、自然をコントロールしようとしてきました。そして課題に対しては汎用性のある画一的な解を提示するのがその特徴です。それで本当に良いのだろうか、新しい捉え方、新しい方向性を出さないといけないのではないかと考え、『科学』という理性バリバリの世界に、感性を取り込んでいく構造として、AADを作ったのです」

理性と論理で自然をコントロールしようとする現在の科学では、サステナブルな未来を生み出すことはできないだろう、理性と本能の両方を使い、自然の一部である人間として、社会課題に取り組まなければならないと神崎氏は言う。

「当たり前のことですが、人間は自然から切り離されているのではなく、その一部であり、大きな関係性の中で生かされています。それを理解したうえで、本能と理性の両方を使って、自然との調和・共存を可能にする課題解決を目指さなければなりません。感性とは、自然と人間を橋渡しするものであり、アートは感性を磨くものなのです」

人間の脳には、科学にかかわる認知・理性の部分と、本能・感性を担う部分の2つに分かれると考えられており、その本能と感性の部分の脳を活性化する手がかりとなるが、人間以外の生物の脳の活動だ。

「人間は、巨大脳の理性の部分を使って課題の解決を試みますが、微小な脳しか持たない昆虫などの生物は、本能と感性で解決策を生み出しているわけです。その解決策を知ることが、サステナブルな課題解決法を探ることにつながるのではないでしょうか」

19世紀末~20世紀初頭に活躍したドイツの生物学者ヤーコプ・フォン・ユクスキュルは「環世界」という概念を提唱し、自然環境が客観的に成立するものではないことを説明している。「環世界」とは、簡単にいえば生物によって、認識される世界は異なるということで、例えば視力のないダニの世界は嗅覚と触覚と温度によって構成されている。ミツバチの時間分解能は人間の5倍あるため世界の変化はゆっくりであり、1秒間に250回の羽ばたきさえも認識できている。これは、生物ごとに認識される環境世界は異なるということであるとともに、環境世界が主観を離れて客観的に存在するものではないということも示唆している。

「生物は、本能と感性で環境に対して課題を解決し、進化してきたわけです。それは、人間には見えない世界や、価値ある情報があるということで、人間の環世界だけに頼らず、それをもっと活用する必要があるのではないでしょうか。さらにいえば、人間一人一人の環世界も違っているはずで、人間全体に共通の最適解を出すこと自体が不思議にさえ思えてくるのです」

AADとこれからの先端研

先端アートデザイン分野(AAD)が目指すところは、自然と調和し、共存する世界を形にすることにある。そのために「自然の多様性(みえる世界、みえない世界)」「人間中心から自然中心への視座の転回」「理性と感性のバランスから多様な価値を見出す」「科学、アート、デザイン、哲学、宗教の対話と融合」という4つの活動の「場」としての機能がある。「対話の場」「表現の場」「学術の場」「育成の場」「共創の場」の6つの場が、組織されているという。

「対話をするためのアテナイの学堂のような場を作りたかったんです。表現のための場もあるから音楽家や陶芸家やアーティストも集まってくる。実にさまざまな、たくさんの人が集まってくるから、新しいことが起ころうとしています」

東京藝大、東京フィルハーモニー、高野山金剛峯寺など、アートや宗教分野の外部とも積極的に連携を図っている。対話の場である「RCAST学堂」のアドバイザーにはダンサー、デザイナー、建築家、ミュージシャン・音楽家などが就任し、まさに多士済々。6月末には、先端研主催で、1200年の歴史のある高野山で「1200年後の世界を考える」をテーマにした「高野山会議」も開催した。高野山会議ではトリエンナーレやクラシックコンサートを開催するなど、科学と芸術と宗教の融合を実現。これは、今後のAADの方向性を示す指標のひとつとなるだろう。最後に、神埼氏は今後の先端研のあり方について次のように述べて締めくくった。

「最先端の科学研究をしている先端研ですが、これからは、科学と芸術と哲学を含めた展開をしていきたいと考えています。それを支えるのが自然中心的な視座であり、そこではやはり理性じゃなく感性が重要になってくるのだと思います。そして多様な解を求めていくこと。先端研がそんな方向に舵を切っているということを知っていただき、企業の皆さんともご一緒できればと思います」

次回へ続く(8月25日更新予定)