CSV開発機構設立10周年記念シンポジウム

(2024年度第一回オープンセッション)

地域発・日本のリデザイン

~本気の官民協働ビジネスを地方創生の礎とするために~

2014年に一般社団法人化したCSV開発機構の10周年記念のオープンセッション。30年後の未来を自分たちの手で創り出すことを視野に入れ、地方創生における官民連携をどのように進めるか。実際に地方で活動するプレイヤー、中間支援団体、アカデミアの登壇者を招いて議論しました。

基調講演には、官民連携の要ともなる「リビングラボ」の研究者・近藤早映氏(三重大学准教授/東京大学先端科学技術研究センター 准教授)をお招きしました。

第1部 ご挨拶・取組紹介

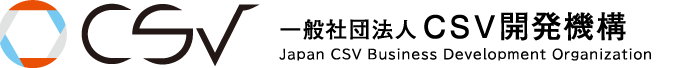

「CSV開発機構のこれまでとこれからの歩み」

専務理事 小寺徹

第1部では、専務理事の小寺がCSV開発機構のコンセプトと、設立から10年の足跡の紹介をしました。

CSV開発機構は、マイケル・ポーターが2011年に提唱した「Creating Shared Value」(価値共創)の実践を目指すプラットフォーマーでありプレイヤーでもあります。東日本大震災を契機に、限られた予算でも継続して支援を続けたいという企業が多く見られるようになったことから、それら企業を組み合わせることでビジネス化し、継続支援ができるようになるのではと考えたことが発足のきっかけだと小寺。2011年当初は任意団体として発足、その後2014年に一般社団法人化。「産官学金民による共創」と「地域」を重要な要素として掲げており、都市型企業だけではできない地域支援を、地域企業に主役になってもらうことで、お互いに足りないところを支援し合うというスキームを構築し、地域に経済の循環をもたらす、自立型新産業を創出することを目的としています。

10年活動を継続できている理由は、「探る力」=情報収集、「繋ぐ力」=コーディネート、「創る力」=事業企画立案力、人材育成力の3つに秀でていたからではないかと小寺は説明。日本各地で取り組みを展開しており、2013~2016年は、青森県弘前市で「白神めぐみ寿司プロジェクト」。川崎市とは2019~2022年「木材利用促進事業」を受託したほか、2022年には、2024年に川崎市で開催される「全国都市緑化かわさきフェア」に向けた官民連携・共創事業の開発支援を受託。福島県最南端の小さな自治体「矢祭町」の「まちなかコミュニティ力向上事業」は、2019年から現在も継続して受託し、事業を継続しています。

「CSVという言葉自体が古いと言われることもありますが、日本で本当にCSV経営を実現している企業はまだないのでは。その意味で、本気で官民が連携し、持続可能なビジネスを構築していくことは、これからの日本に必要なことだと思います」

また、今後の主要な活動のひとつとしてCSVのための人財を育成する「CSV実装トレーニング」の提供も開始します。これは「30年後の未来を自分たちで創り出す」ことを目指すもので、座学と実践を盛り込んだプログラムになっています。

10周年にあたり、次の10年に向けた活動指針として小寺は、「自治体と住民、企業の連携による共創で心豊かなまちを共創していくこととともに、30年後の未来をソーシャル創るために、事業を自分ごととして自発的に取り組む企業人の育成をしていきたい」と締めくくりました。

第2部 基調講演

「共創社会は実現可能なのか?「リビングラボ」の実践から読み解く」

近藤早映 (三重大学准教授/東京大学先端科学技術研究センター 准教授)

近藤氏は建築をベースに都市計画全般、特に市民協働・官民連携などを実現する都市、まちのあり方を研究しています。

「官民連携、市民協働、産官学連携といった、さまざまなバックボーンを持つ人達が協力しあい都市運営を進める流れが、どのように可能なのか。また、それがどのようなフィジカルな空間で実現しているのかという関心で研究しています」

リビングラボはその主要な「装置」のひとつ。そして、リビングラボは本質的に「共創」をはらむものではないかと近藤氏は言います。しかし、「共創は、協調とか協力して、“せーの”で手を携えて同じゴールを目指すものではない」と指摘します。

「共創は、さまざまな視点、多様なアプローチで、多様な人々が独立して活動し、大きな目的の実現を目指すもの。ただ、集まってお互いの知識領域を刺激しあうことが大切で、これがジャンプ、イノベーションを可能にするものだと考えています」

そのような共創を可能にする装置、まちのあり方として近藤氏が研究しているのが「イノベーティブタウン仮説」です。中心市街地に人をつなぐ場が形成されており、「共通の目的を持った人たちがわさわさと集まる」。ここで刺激を受けた人たちが、自分たちのフィールドでイノベーションを起こすという仕組みが「イノベーティブタウン」です。実例として、滋賀県長浜市の中心市街地や、宮城県石巻市の駅前市庁舎などがあるそうです。

ポイントはその中心市街地のあり方です。「中心市街地にある『場』は、地域ブランドの価値や、人と金と情報が集まっており、ここに来れば交換できそう、と思ってもらえるものになっている」と近藤氏。そしてこれこそが、日本のリビングラボではないかと指摘します。

そもそもリビングラボとは、1990年代に欧米で始まったもので、生活者を対象にした技術や設備の研究施設でした。「対話型」「ビジネスモデル型」「研究型」「コミュニティビルディング型」「福祉型」などのパターンがありますが、欧州リビングラボネットワーク(European Network of Living Lab:ENoLL)の定義によると、

・co-creation(共創)

・real-life setting(実際の生活に近いこと)

・multi-method approach(多様な手法でアプローチする)

・multi-stakeholder participation(多様なステークホルダーが参加する)

・active user involvement(アクティブなユーザーが参加する)

の5要素が必要とされています。実際に居住空間を再現した施設で生活してもらいながら、さまざまな企業が設備や製品、サービスを提供し、実験、検証といった研究をする施設です。そこから地域のコミュニティとして機能するものなど、さまざまな派生も見られ、それらを概観し、近藤氏は「場所というよりも『場』に近い」と話します。

そして日本では2006年、TOTOが設置したことを皮切りに各地で企業、自治体での設置が進みました。しかし、欧米と違って、「地域」の概念が強いのが日本のリビングラボの特徴となっています。

「技術開発というよりも“協働”の概念が強く、地域の課題解決や、地域経済の活性化など、『地域』が入ってきているのが日本のリビングラボの特徴です。海外の研究者も『確かにヨーロッパにはない』と話していて、ちょっと違う形で展開しています」

この日本のリビングラボの促進・実現のために、近藤氏が考えている評価軸が「組織市民活動」(Organizational Citizenship Behavior:OCB)です。これは「平たくいえば社会的お節介」。

「もともとは経済学の概念ですが、特にタスクとして与えられたものではなく、報酬もないのに、誰かのため、何かのため、地域のために、行われる活動を指します。これがリビングラボの指標のひとつになると考えています」

つまり、このOCBの発現を促すことがリビングラボに必要な視点です。「参加行動の上位にある「なぜ(モチベーション)」を丁寧に引き出しながら、プロセス(誰とどこで何を行うか)をマネジメントすること」。これがOCBを発現、高揚させるポイントです。

この実践例が、東京大学先端研がいわき市と取り組んだリビングラボです。同市は原発事故を契機に再生可能エネルギーの生産と消費の拡大を推進に取り組むようになりましたが、そこから取りこぼされる人々をすくい上げるためにリビングラボを設置。近藤氏は、ENoLLの5要素を入れ込み、「再エネの生産と消費の拡大」という大きな目標のために、異業種を巻き込み、知識領域の刺激に特化してリビングラボの活動を展開したところ、身近な課題を解決するためのOCBの発現が見られたそうです。

そして最後に、改めて最初の「共創とは何か」という問いに立ち返り、次のように呼びかけました。

「共創とは、共通の大きな目的のために、独立した各自が、刺激しあいながら動くものです。協調・協働して同じゴールを目指すものでなくて良いし、単一のアプローチに限定するものでもありません。そういう動きからは、時にはいびつなものも生まれるかもしれません。何でも絵に描いたように進むものではないのです。しかし、イノベーションとはそういうものではないでしょうか。いびつなものが生まれることを恐れずに、排除せず、楽しむ精神で取り組むことが、リビングラボなのだと思います」

第3部 パネルディスカッション

「地域発・日本のリデザイン~30年後の社会を共に創るために~」

【パネラー】

- 近藤早映(三重大学准教授/東京大学先端科学技術研究センター 准教授)

- 湯山壮一郎(奈良県副知事)

- 塚田雄也(川崎市まちづくり局交通政策室長)

- 藤中隆一(株式会社乃村工藝社 ビジネスプロデュース本部 第一統括部 公民連携プロジェクト開発1部 部長)

- 田口真司 (エコッツェリア協会 コミュニティ研究所長)

【ファシリテーター】

小寺徹((一社)CSV開発機構 専務理事)

第3部は、官民連携で地域経済を活性化させ、地方創生に取り組んでいる官民双方のプレイヤーを招いてディスカッションを行いました。

冒頭、パネラーそれぞれから活動の紹介がありました。

奈良県副知事の湯山氏は、財務省出身で2021年から奈良県総務部長を務めた後、2023年に副知事に就任。財務省時代から民間との連携は経験しており、NTTデータと組んで貿易システムをベトナムに売り込んだり、金融庁時代にフィンテックの隆盛に備えた法整備をスタートアップ企業とともに議論したりしたそうです。そして、現在奈良県では観光事業での官民協働や、20代の人口流出対策として、学生寮に企業やスタートアップを組み込んだイノベーションの創発施設「ヤング・イノベーション・レジデンス」の構想を立ち上げていることを紹介。「奈良県は天平の昔から、多様な文化、人種人材を受け入れ、新しいチャレンジができる場所だった。その奈良の本質を呼び起こしていきたいと考えています」と湯山氏。

塚田氏はCSV開発機構との連携で川崎市の木質化事業の推進したキーマンの一人であり、現在はまちづくり局交通政策室長。川崎市が現在も人口154万人を超え増加傾向にあり、治安も良く、その環境の良さの一端を担う整備された交通網に、不安が生じているそうです。運転手不足問題などによりバスの減便が続いており、ピークの2018年比で16%に相当する2000便が減少。人口の36%、約56万人が鉄道駅圏外に居住する川崎市では、バスの減便はにぎわいの低下、税収減に伴う公共サービス低下につながると懸念されています。そこで現在、バス便空白地帯をフォローするため、民間企業と連携し、デマンド交通や交通環境の変化に対応する自動運転バスの導入を検討しています。また、交通サービスを維持するため、将来的には、行政だけでなく地域事業者、地域住民にも支えてもらえる体制を構築したいとしています。

乃村工藝社の藤中氏は2021年に設立された「ビジネスプロデュース本部」の取り組みを紹介しました。氏は同本部内の「公民連携プロジェクト開発1部」部長を務めており、PPP・PFIを軸とした事業開発、事業参画を進めています。そのうち、公的施設の指定管理を受けるのが「運営事業課」で、博物館、科学館など全国17の施設の運営を受託。「事業開発課」は同本部の「本丸」で、2022年「(仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアム整備運営事業」において、初めて代表企業としてPFI事業に参画、展示制作と運営業務を担うことに。また、静岡県掛川市の「掛川市22世紀の丘公園たまり~な屋内遊び上等整備事業」においては、DBO事業として乃村工藝社が投資をすることで利益を出し、投資回収できるスキームを構築。このモデルは同社初とのことで、今後も投資を視野に入れた事業開発をしながら、公共施設の複合化や、ミュージアム以外の幅広い公共施設を視野に入れて提案をしていきたいとしています。

田口氏は大丸有(大手町・丸の内・有楽町)のまちづくり団体、エコッツェリア協会で丸の内をオープンイノベーションの街にするため、今回の会場にもなっている「3×3 Lab Future」の運営などに携わっています。大丸有には5000事業所、35万人の就業者がおり、大丸有だけで155兆円の売上を出している巨大な街ですが、「これを囲い込むのではなく、一緒に地域を創っていく」ものにしたいと田口氏。地方の活性化には特に力を入れており、2023年度だけでも和歌山県南紀白浜など4カ所でのワーケーション、長崎県五島列島など3カ所でエネルギー問題のほか、森林問題、食の問題などで地方にコミットしています。また、自治体との人材交流も進めており、現在は奈良県から3×3 Lab Futureに職員が出向しています。「我々都市の人間が地方の課題を解決します、ということではなくて、むしろ地域で先行している課題を都市の人間に教えてもらい、解決に向けて共創するために地域に出向いています」と田口氏。

ディスカッションパートは、「官民連携の本気度」「ソーシャルマドラー」「官民連携の指標」などのテーマを巡って議論が進みました。

まず、ファシリテーター小寺から水を向けられた湯山氏が、「公務員というビジネスモデルが破綻」していると官側の姿勢について言及。湯山氏は官民連携の実績がまったくなかった奈良県で、民間との人材交流や留学制度を実施していますが、次のように厳しく指摘しました。

「もう官民連携が必要であるかないかという議論ではなくて、政策制定のプロセスの最初の段階から民間とコミュニケーションしなければ問題発見そのものを間違える。県庁の職員は、知事の言うこととうるさ型の議員の言うこと、面倒な出入りの業者の言うことのバランスをとって、なるべく薄めてトラブルが起きないようにして報道発表するというのがビジネスモデルなんですが、もうそれは破綻していると思っておりまして、地域で何を解決しなければならないかを発見するために、まず、公と民の間に自分の身を置くことが絶対に必要です」

同じく官の立場の塚田氏は、川崎市では官側が積極的に民間にアプローチしている状況を説明します。木材利用促進においては、「最初から官だけでは限界がある」と認識しており、民間が参加できる「フォーラム」を設置したそうです。

「『都市に森を創る』と言っても、市庁舎を木造にする程度では先が見えている。川崎市には森林事業者がいないのでしがらみがないことを強みに、民間企業どんどん入ってくださいというフォーラムを作って促進しました。また、先ほどのデマンド交通への民間企業の協力を募るにあたっては、市職員が、医療会社やクリニックさんに直接お話に伺って、皆さんの助けがないと大変なんです、とお願いに上がっているように、官民連携を公務員が率先してお願いに上がっている状況です」

一方、民間側の立場から藤中氏が「逆にまず民間が本気にならないと」と指摘します。

「公共施設運営については、そもそも公の人たちは公共としての役割と意義に縛られていますし、投資をしたくとも入場料は条例で定められて収益を上げることもできません。我々のほうで知見を集め、さまざまに『稼ぐ』方法を企図しなければなりません。指定管理をただ『受けました』『運営しています』ではなく、本気になるのはまず我々民間なのでは」

この料金の設定については、湯山氏も「公共施設の料金はもっと引き上げるべきではないかと思う」と賛意を示し、次のように述べました。

「今までの時代はいかに安く住民にサービスを提供するかが問われていましたが、これからはむしろ高くする方向では。興福寺五重塔、春日大社に隣接する場所に一泊70万円の高級ホテルができましたが、その横に県の宿泊施設があって、そこは一泊7000円。これではストックの持ち腐れです。もう少しストックの付加価値の水準を考えて、料金を逆算で設定していくことが必要ではないかと思います」

中間支援的な組織として官民のはざまでどんな苦労があるかと小寺に問われた田口氏は次のように述べています。

「地方の課題はわかりやすいように見えて、深堀りすると実は複雑化しているのが今。それでいてソリューションは単純で昔のまま。なので、僕らが一番大切にしているのは、問い続けること、アップデートし続けることなんです。企業は利益重視で動き、行政は年間計画で動くために変化しにくい。その中で、僕ら中間のものが問い直すということを心がけています」

そのうえで、地方へ行って「良い意味でかき回す人」のことを、近藤氏が「ソーシャルマドラー」と呼んでいると紹介。近藤氏は、地方に行くと変化を望まない人、困っていないという人がおり、「そういう人を変えることは難しいが、まず、マドラーの人がかき混ぜ撹拌することで、そうした人を巻きこんだ動きを作り出せるはず」と話します。

これを受けて湯山氏は「私はマドラーというよりも、職員からするとただの困った人」だと言いつつも、パッションとリアリティを重視していると発言。

「変える必要がない、困ってない、という人がいるのは地方ではよくあること。しかし、職員の中には解放されていないパッションを抱えている若い職員や、昔はもっと楽しくできたのにという情熱を持ったベテラン職員もいて、そこを見ることが大切。一方で同時に、そんなことをしたら人事に評価されないというリアリティもある。パッションを掴むとともに、リアリティのところで一緒に道筋を切り開く、両方の作業が必要です」

そしてもうひとつ、関わるうえでの「覚悟」のようなものが必要だとも。

「地域には現実的な構造的な問題がある。例えば奈良県には中川政七(商店)さんがいるが、その人と付き合うと、地元の商工会の上の方が激怒するから付き合えないそうなんです。そういう現実的なリスクをわかったうえで、一緒に変えようとしてくれているのか?が問われているのだと思います」

次に「成果指標」についての議論で、小寺が「我々としては5年10年という長期を見据えて仕事する中で、自治体の仕事では短期的なKPIが求められ、数字が出しにくいときには会議の回数など本質とは異なる指標で評価されることがある」とし、30年後の未来を見据えて、官民がどのような成果指標を共有していけば良いかと投げかけました。

これに田口氏は「ケースバイケースでその都度考え共有すること」と回答。

「オペレーティブな仕事は定量評価が可能ですが、イノベーティブなものは新しいものなのでそれは難しい。集まる人やファン、もしくは定性的な評価かもしれない。定量・定性両方を見据えて、指標の置き方をその都度丁寧に考える必要があるし、そこを諦めてはいけないと思います」

湯山氏は「人を引き寄せること」と話します。

「お金で測れない価値をどう見せるか。パッと思いつくのは人の気持ちを引き寄せられているか、心地よさを感じさせるかということ。気持ちの良いところに人はアクセスするものですから、そこはひとつの重要なメルクマールになるのでは」

藤中氏は湯山氏の意見に賛意を示したうえで、「その先」が重要であると述べました。

「心地よさからウェルビーイングで幸福度が上がる。しかし、それが上がったときに、その後どういう効果があるんだ?というところが大切な気がしています。経済指標だけじゃなく、という意見もありますが、やはりそこに紐づかないと、ただの自己満足に終わるのではと思います」

そして近藤氏は、基調講演で指摘した組織市民行動が指標になり得るとしています。

「組織市民行動はウェルビーイングと関連していて、良い指標になると思います。組織市民行動には、利他主義、誠実性、スポーツマンシップ、礼儀正しさ、市民の美徳という5つの要素があり、これがウェルビーイングにも当てはまる。そして、今がハッピーで立ち止まっていたら何も生まれませんからこの組織市民行動が起これば、地域のリ・デザインも進むはずです」

ディスカッションの後は会場からの質疑も受け付け、さらに議論を深めました。参加者は一様に「刺激的だった」と感想を述べており、意義のあるディスカッションとなりました。